Une loupe sur un bras pivotant de 60 mm est fixée au cercle. De plus, il y a deux supports de télescope filetés, avec des réglages perpendiculaires facilités par une pièce montante et deux boutons fraisés. Le télescope principal mesure 142 mm de long et produit une image inversée. Il y a un tube de tirage supplémentaire de 91 mm de long, également avec une image inversée et deux fils transversaux parallèles, et un autre tube de tirage supplémentaire de 84 mm de long, qui produit une image droite. Les accessoires d'accompagnement comprennent un tube de visée de 82 mm, un tube de tirage supplémentaire de 21 mm pour la loupe, deux oculaires à abat-jour rouge et trois abat-jours supplémentaires (maintenant manquants), ainsi que deux supports rectangulaires et une clé de réglage.

Le membre en laiton de l'instrument est verni et comporte une échelle en argent incrustée allant de 0° à 720° par incréments de 20 minutes d'arc. Un arc de visée en laiton s'étend de 155° à 0° à 145° par incréments de 1°, avec deux arrêts en laiton. Le cercle répétitif est équipé de trois verniers en argent qui mesurent à 1 minute d'arc, avec des zéros alignés à droite.

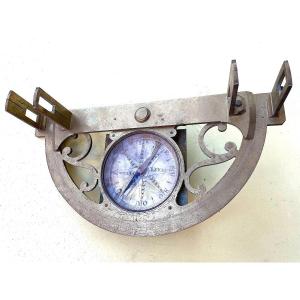

Ce cercle répétiteur de Bordaest rangé dans un coffret carré en acajou. Ce cercle de borda porte le numéro 261 et est signé Jecker à Paris.

Envisageant de s'installer à Paris, Jecker choisit plutôt Londres, reconnaissant que l'Angleterre était plus avancée dans les arts mécaniques. En 1786, il commença un apprentissage chez Ramsden, un fabricant d'instruments renommé. Selon Barker, Jecker et Ramsden devinrent amis pour la vie.

En 1792, Jecker retourna en France et créa une entreprise à Paris. Peu de temps après, il fut enrôlé dans l'armée, atteignant finalement le grade de capitaine. Il quitta l'armée dès qu'il le put pour poursuivre son rêve de créer une usine de machines de précision.

Même modèle au musée de Greenwich.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato