- Légèrement éraflé par endroits, le cordon de la casquette avec une petite perte à un endroit, sinon en très bon état.

- La tragi-comédie -

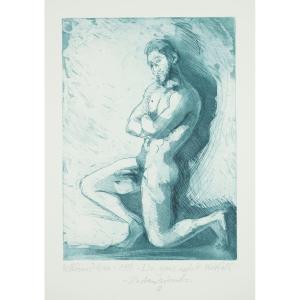

À l'époque baroque, des artistes tels que Peter Paul Rubens et Gian Lorenzo Bernini explorèrent les passions humaines et leurs relations internes. Parmi les affects représentés, il y avait aussi l'humour, qui se traduisait par des éclats de rire. Dans son œuvre, Jef Lambeaux reprend ces forces picturales baroques et les transpose à son époque.

Les pleurs du garçon sont exacerbés jusqu'au cri. Des larmes roulent sur les joues, la bouche est ouverte et le visage, en particulier le front, est déformé par l'émotion. Comme le soulignait Gotthold Ephraim Lessing dans son ouvrage « Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie » (1766), il est tout à fait impossible de faire d'un affect l'objet principal de la représentation, car l'état émotionnel exceptionnel s'évanouit dans la réalité alors qu'il reste présent en permanence dans l'œuvre picturale, ce qui est extrêmement désagréable pour le spectateur. Et pourtant, Lambeaux réussit ce tour de force. Il fait ressortir l'expression de la douleur sur la physionomie de l'enfant de manière magistrale, tout en donnant au garçon un air de putto, ce qui le soustrait à la réalité.

Avec le baroque, les affects et les sens sont illustrés par des putti. Lambeaux y a recours, ce qui confère au garçon une dimension allégorique. Mais le buste n'illustre pas seulement la tristesse qui devient douleur ; sous le putto enfantin se trouve un masque rieur au nez démesuré. Il semble rire à gorge déployée et représente le pendant physionomique du visage du garçon. En tant que masque, il renvoie au théâtre et à la comédie, et donc aussi à la vie en tant que telle, puisque le maître du réalisme, Honoré de Balzac, avait intitulé son œuvre monumentale en 137 volumes « La Comédie humaine ». Ensemble, le masque qui rit et le garçon qui pleure représentent la tragi-comédie de l'humanité, le masque semblant rire méchamment de la douleur réelle du garçon, comme s'il savait que pleurer ne changeait rien à la tragédie.

Sur l'artiste

Jef Lambeaux est entré à l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers dès l'âge de dix ans. Il a d'abord étudié avec Nicaise de Keyser et, à partir de 1871, avec Joseph Geefs. À quatorze ans à peine, il obtient deux prix de l'Académie et, dès 1871, il commence à exposer dans les salons belges, d'abord à Anvers, puis à Gand et à Bruxelles.

De 1879 à 1881, Lambeaux vit à Paris, où il partage un atelier avec les peintres Jan van Beers et Gustave Vanaise. De retour à Bruxelles, il travaille pour le cabinet des figures de cire de Castan afin de gagner sa vie. Il obtient cependant la commande de deux cariatides pour l'intérieur de l'hôtel de ville d'Anvers, ce qui lui permet de se consacrer à nouveau entièrement à l'art. C'est à cette époque qu'il réalise sa première œuvre remarquée par tous, « Le Baiser ». Une bourse lui permit de séjourner en Italie en 1882/83, où il fut impressionné par l'œuvre de Giambologna, en particulier par « L'enlèvement des Sabines » (1583).

De retour à Bruxelles, il entre en contact avec l'avant-garde, comme il l'avait déjà fait à Paris, et devient membre fondateur du groupe d'artistes progressistes « Les XX », dont font également partie Fernand Khnopff, Théo van Rysselberghe et James Ensor. Il quitta cependant l'association au bout d'un an, car Lambeaux souhaitait avant tout revitaliser les forces picturales baroques, alors que l'art moderne naissant s'engageait sur d'autres voies. Dans son œuvre, inspirée notamment par Pierre Paul Rubens, Giambologna et Gian Lorenzo Bernini, Lambeaux s'attaque régulièrement à la violence de l'éros, ce qui aboutit finalement à son œuvre majeure « Les passions humaines », réalisée entre 1890 et 1900. Un haut-relief de sept mètres de large, commandé par le roi Léopold II après avoir vu les ébauches au Salon de Gand en 1899. Pour accompagner le relief, Victor Horta construisit un pavillon en forme de temple dans le Parc du Cinquantenaire à Bruxelles, où l'œuvre est encore visible aujourd'hui.

Pour son œuvre « Ivresse », présentée au Salon de Paris en 1894, Lambeaux a été fait membre de la Légion d'honneur. Un an après sa mort, en 1909, la ville d'Amsterdam lui a rendu hommage en lui consacrant une rétrospective.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato