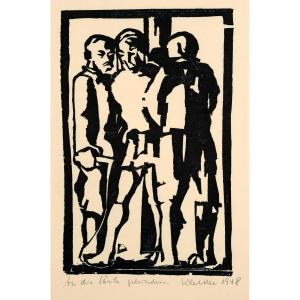

- Zones marginales plus fortement assombries, légères traces de plis, minimes ondulations.

- Le contour de l'art nouveau -

Le nu féminin de dos est formé par une ligne de contour Art nouveau très marquée et sinueuse qui permet au regard de glisser le long du corps et de percevoir l'harmonie des formes féminines comme un mouvement ornemental. Hofmann crée la modulation du corps intérieur en estompant la craie rouge comme si elle était soufflée, de sorte que le corps - malgré son contour prononcé - apparaît extrêmement délicat et dégage une aura de grâce, l'ombre expressive projetée renforçant encore l'intensité de l'effet émanant du corps. Le port de la tête est choisi de telle manière que nous ne pouvons même pas deviner le profil. De cette manière, la figure se fond entièrement dans la beauté du corps qui semble vivant.

« C'est l'expressif qui m'a intéressé, pas l'expressionniste. Je me sens humble face à la nature, je ne veux pas la violer ».

Ludwig von Hofmann

Sur de l'artiste

Ludwig Hofmann a étudié de 1883 à 1886 à l'Académie des Beaux-Arts de Dresde avec Leonard Gey, Ferdinand Pauwels, Julius Scholtz, Friedrich Preller le Jeune et Léon Pohle. De 1886 à 1888, il a été maître-élève de Ferdinand Keller à l'Académie des Beaux-Arts de Karlsruhe. Hofmann développa très tôt des idées artistiques indépendantes qui incitèrent Rainer Maria Rilke à faire illustrer par Hofmann son recueil de poèmes « Lieder der Mädchen ». En retour, Rilke dédia à Hofmann le cycle de poèmes « Die Bilder entlang » (Le long des images), inspiré de ses œuvres. Le lien avec la littérature est caractéristique de l'œuvre de Hofmann : Hugo von Hofmannthal a rédigé une préface pour le dossier graphique « Tänze » paru en 1905. Hofmann était ami avec lui, ainsi qu'avec Maurice Maeterlinck, Stefan George et plus tard surtout avec Gerhard Hauptmann. Plus tard, Hofmann a également travaillé comme illustrateur, en collaboration avec l'artiste du livre Marcus Behmer. Par exemple pour la traduction de l'Odyssée par Leopold Ziegler ou pour le Chant du berger de Gerhart Hauptmann.

En 1889, Hofmann séjourna comme étudiant à l'Académie Julian à Paris et fut stimulé par les œuvres de Pierre Puvis de Chavannes et Paul-Albert Besnard. A partir de 1890, Hofmann s'installe à Berlin en tant qu'artiste indépendant et devient membre du « Groupe des onze » autour de Max Liebermann et Max Klinger, qui deviendra plus tard la Sécession. Hofmann créa le carton d'invitation pour la première exposition du groupe d'artistes XI, les affiches pour la Freie Berliner Kunstausstellung de 1893 et la Deutsche Kunstausstellung de la Sécession berlinoise de 1899. Hofmann a également participé aux expositions de la Sécession à Munich et à Vienne avec des œuvres. Dès la création de la revue de l'Art nouveau « Pan », en 1895, il fournit régulièrement des contributions graphiques, tout comme pour « Jugend » et « Ver Sacrum ».

De 1894 à 1900, Hofmann séjourne fréquemment à Rome et dans sa villa près de Fiesole et apprend à apprécier la peinture de Hans von Marée, dont la conception d'une Arcadie antique hors du temps deviendra également déterminante pour l'œuvre de Hofmann.

En 1903, Hofmann obtient un poste important pour sa carrière artistique à l'école d'art grand-ducale de Weimar. En 1905/06, Hofmann peint un cycle de six peintures murales pour le hall du musée d'Henry van der Velde lors de la troisième exposition allemande des arts décoratifs à Dresde et, en 1907/08, la frise monumentale pour le foyer du théâtre de Weimar. En 1909, il réalise le tableau monumental « Neuf muses » pour la salle du sénat de l'université de Weimar. En 1919, il décore la salle de lecture de la Deutsche Bücherei à Leipzig.

À Weimar, Hofmann fait partie du mouvement « Neues Weimar » initié par Harry Graf Kessler, qui s'oppose à la politique artistique répressive de Berlin et qui donnera finalement naissance au Bauhaus. Grâce aux contacts internationaux de Kessler, Hofmann fit la connaissance de Maurice Denis, Aristide Maillol et Theo van Rysselberghe, qui poursuivaient des idées picturales proches. Hans Arp et le fils de Gerhard Hauptmann Ivo comptaient parmi les élèves de Hofmann à Weimar. Hofmann entretenait une longue amitié avec Gerhart Hauptmann, qui s'accompagnait d'un échange artistique intense. En 1907, ils entreprirent ensemble un voyage en Grèce, que Hofmann qualifia plus tard - outre l'œuvre du peintre Hans von Marées - de principale source d'inspiration pour son développement artistique. En 1916, Hofmann succéda à Hermann Prell à l'Académie des Beaux-Arts de Dresde et enseigna la peinture monumentale jusqu'en 1931.

En 1937, certaines œuvres de Hofmann furent classées « art dégénéré » à Erfurt, mais d'autres continuèrent à être exposées en Allemagne. En 1945, Hofmann est mort à Pillnitz. L'héritage principal de Ludwig von Hofmann se trouve à Potsdam, où se trouve également le siège de la Ludwig-von-Hofmann-Gesellschaft.

Hofmann a été honoré par de nombreux prix : en 1896, il a reçu la médaille d'or de l'exposition internationale d'art de Berlin, en 1897 la médaille d'or de l'exposition internationale d'art de Dresde, en 1906 le certificat d'honneur de la 3e exposition allemande des arts décoratifs de Dresde, en 1908 la croix de chevalier de IIe classe de l'ordre du faucon blanc de Sachen-Weimer, en 1917 la couronne du mérite pour l'aide à la guerre, en 1918 il est nommé conseiller privé de la cour, en 1926 il reçoit le doctorat d'honneur de la faculté de philosophie de Giessen et en 1941 Hofmann reçoit la médaille Goethe pour l'art et la science.

L'impératrice austro-hongroise Elisabeth comptait parmi les collectionneurs de ses œuvres, tout comme les historiens de l'art Heinrich Wölfflin et Wilhelm von Bode. Thomas Mann a intégré des impressions de l'œuvre de Hofmann dans son roman « La montagne magique ». Le tableau « Die Quelle », qu'il a acheté en 1914, a été accroché dans le bureau de Thomas Mann jusqu'à sa mort.

En 2005, une grande exposition monographique a été consacrée à Ludwig von Hofmann, qui n'a été redécouvert que progressivement, dans sa ville natale de Darmstadt.

« L'œuvre de Hofmann est marquée par la recherche d'un style néo-idéaliste et néo-classique alliant tradition et modernité, ainsi que par son intérêt pour la figure rythmique en mouvement ».

Annette Wagner-Wilke

Œuvres du portfolio

Tänze (1905), Rhythmen (1919), Rhythmen, Neue Folge (1921), Eros (1924).

Œuvres sélectionnées dans des bâtiments publics

Frise dans la salle de mariage du bureau d'état civil du Fischerbrücke à Berlin en 1900, frise dans le foyer du théâtre de Weimar en 1907, peintures murales dans la salle de réunion du Sénat de l'université d'Iéna en 1909, peintures murales dans le Werkbundtheater à Cologne en 1914.

Sélection de collections publiques possédant des œuvres de Ludwig von Hofmann :

Alte Nationalgalerie Berlin, Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Kunsthalle Hamburg, Kunsthalle Kiel, Kunsthaus Zürich, Kunstsammlung der Veste Coburg, Museum Leicestershire, Puschkin Museum Moskau, Nationalgalerie Oslo, Neue Pinakothek München, Österreichische Galerie Belvedere Wien, Städtische Sammlung Dresden, Stiftung Moritzburg Halle.

Bibliographie sélective

Oskar Fischel: Ludwig von Hofmann, Bielefeld und Leipzig 1903.

Edwin Redslob (Hg.): Ludwig von Hofmann. Handzeichnungen, Weimar 1918.

Hand H. Hofstätter: Geschichte der europäischen+ Jugendstilmalerei, Köln 1963.

Herta Hesse-Frielinghaus (Hrsg.): Gerhart Hauptmann – Ludwig von Hofmann. Briefwechsel 1894–1944, Bonn 1983.

Contessa Roberts: Auf der Suche „nach dem entschwebten Land der Griechen“. Der Maler und Graphiker Ludwig von Hofmann (1861–1945). Ein Überblick über sein Œuvre mit besonderem Schwerpunkt auf Zeichnungen und Druckgraphik, Freiburg 2001.

Verena Senti-Schmidlin: Rhythmus und Tanz in der Malerei. Zur Bewegungsästhetik im Werk von Ferdinand Hodler und Ludwig von Hofmann. (= Studien zur Kunstgeschichte; Bd. 170), Hildesheim 2007.

Annette Wagner, Klaus Wolbert (Hrsg.): Ludwig von Hofmann (1861–1945). Arkadische Utopien in der Moderne, Darmstadt 2005.

Rolf Günther: Der Symbolismus in Sachsen 1870–1920, Dresden 2005.

Claus Bernet: Ludwig von Hofmanns „Träumerei“. Eine Berliner Bildgeschichte, Berlin 2011.

Städtische Sammlungen Freital, Schloss Burgk (Hrsg.): Ludwig von Hofmann: Sehnsucht nach dem Paradies, Dresden 2011.

Ingo Starz: "...die weiteste und herrlichste Weise, Schönheit zu gestalten". Ludwig von Hofmann, die Literaten und der Stildiskurs um 1900. In: Jugendstil und Kulturkritik, hrsg. von Andreas Beyer u. Dieter Burdorf, Heidelberg 1999, S. 156-176.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato