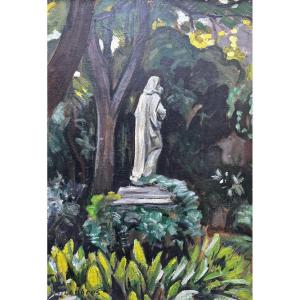

Dîner à Emmaüs

Huile sur toile, cm 32 x 46

La peinture représente le point culminant de l’action de l’épisode décrit dans l’Évangile de Luc : deux disciples du Christ, Cléopâtre à gauche et Jacques le Majeur, comme le suggère la coquille de pèlerin sur l’épaule droite, reconnaissent Jésus ressuscité au moment où il accomplit le geste de la bénédiction du pain et du vin, faisant ainsi allusion au sacrement de l’eucharistie. Ils avaient déjà rencontré le Christ sur la route entre Jérusalem et Emmaüs, sans toutefois se rendre compte de sa véritable identité ; L’incrédulité des deux disciples se manifeste donc avec encore plus de vigueur au moment où ils reconnaissent leur maître cru désormais défunt après la tragique crucifixion. L’épisode jouit d’une grande renommée dans la peinture moderne et a été repris par de très grands artistes qui ont tracé un véritable type figuratif au cours des siècles. Le sujet, ainsi que ceux de la Cène ou des Noces de Cana, se prête parfaitement à démontrer les multiples talents d’un peintre : l’émotion des visages des différents personnages, L’ambiance scénique et les détails de la table et des plats font que certains genres cohabitent au sein d’une seule œuvre. Dans ce cas, en faisant allusion aux grands exemples du passé, nous retrouvons des visages, comme celui du Christ illuminé par la lumière divine, qui font penser à l’école émilienne ou au centre italien. La lumière émise par la tête de Jésus illumine toute la scène et à elle s’opposent les ténèbres de la pièce sombre, créant ainsi des forts effets de clair-obscur qui semblent avoir appris l’importante leçon du Caravage, dont les versions de la Cène d’Emmaüs, l’une à Milan l’autre à Londres, sont parmi les plus grands exemples de cet événement sacré. L’expressivité est ici complètement différente, adoucie et atténuée par rapport à l’exception du moment : Les âmes et les gestes des disciples, ainsi que ceux du garçon de table, ne créent pas de tension et ne manifestent pas un étonnement de grand impact. Comme la lumière se propage du visage du Christ, elle semble en même temps transmettre un sentiment de paix et de calme à l’environnement, presque pour apaiser le bouleversement des présents par un regard extasié vers le haut précisément pendant qu’il accomplit le geste de l’eucharistie. Bien que l’environnement soit faiblement éclairé, les couleurs des robes émergent avec leur brillance, se rapprochant du tonalisme vénitien au niveau de la performance, avec un coup de pinceau dense et corsé, qui s’arrête pour décrire avec exactitude les traits de Jésus ou les détails des plats et des aliments placés sur la table de repas.

Vedi questo oggetto sul sito italiano

Vedi questo oggetto sul sito italiano

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato