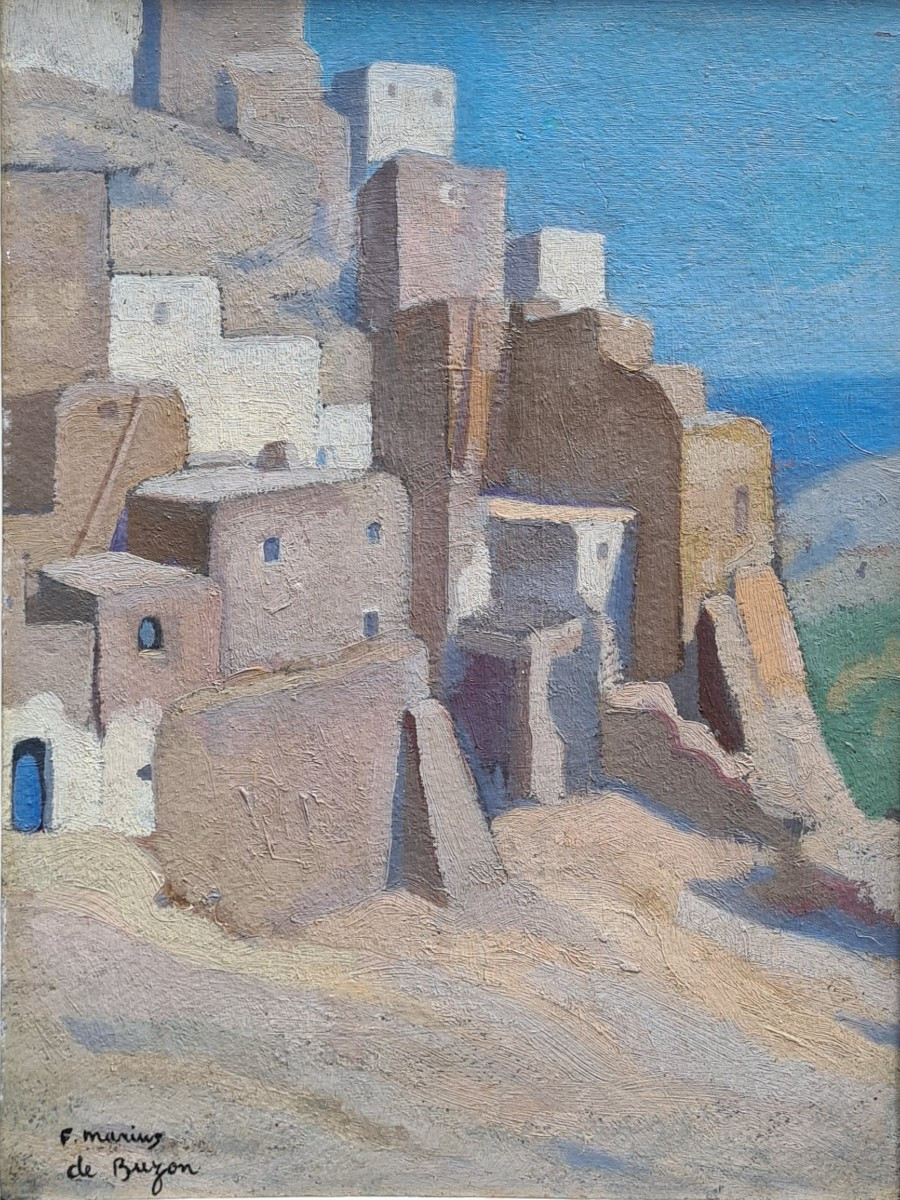

Rattaché à l’école d'Alger et d'ascendance espagnole — et descendant du peintre Francisco de Goya—, il est le cousin germain du peintre et décorateur bordelais Camille de Buzon.

Marius de Buzon est élève de Paul Quinsac à l’école des beaux-arts de Bordeaux, puis il est admis à l’École nationale des beaux-arts de Paris dans les ateliers de Fernand Cormon et d'Albert Maignan. Il reçoit une médaille au Salon des artistes français de 1911.

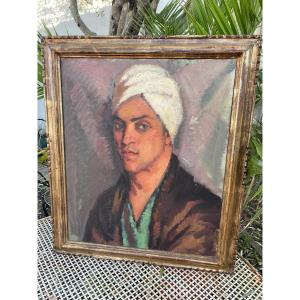

Il expose aussi au Salon des Tuileries, au Salon d’automne et à la galerie Charlet à Alger. Il obtient le prix Abd-el-Tif en 1913. Il est considéré comme l'un des membres les plus influents de l'École d'Alger. Mobilisé en 1914 en Macédoine, puis en 1915 en Kabylie où il passe une période de quinze mois dans la région de Michelet (aujourd'hui Ain el Hammam) et Fort-National (Larbaâ Nath Irathen), qu'il parcourt à pied ou à dos de mulet.

Il est médaille d'or hors concours au Salon des artistes français de 1922 (pour Le Marché kabyle et Le Retour du marché dont il peignit plusieurs répliques entre 1922 et 1926), et médaille de vermeil de la Société des peintres orientalistes français en 1922. Il obtient le prix Rosa Bonheur en 1923 pour son Portrait d'enfant et le grand prix artistique de l’Algérie la même année. Le Salon de la Société des artistes algériens et orientalistes lui décerne la bourse de voyage de la Compagnie des chemins de fer PLM en 1926 et la bourse de voyage des chemins de fer algériens de l'État en 1930. Il enseignera à l'Académie algéroise Arts fondée par Rafel Tona et André Figueras dans les années 1930.

Il expose également à l’exposition des Arts décoratifs en 1925 Le Port de Bordeaux et les relations d’outre-mer (panneau de 8,10 × 3,14 m) commandé par l'État français, au palais Carnot à Alger en décembre 1925, au Salon de la Société des peintres orientalistes en 1922-1923-1933-1934-1935, à Roubaix en octobre 1928, à la galerie Dujardin à Prague en 1930 Terrasses à Ghardaia et Fête de l'Aïd Seghir, à l’Exposition coloniale de 1931 Bains maures à Ghardaia, à la Seconda mostra internazionale d'arte coloniale de Naples, d'octobre 1934 à janvier 1935 Le Boucher kabyle, et à l’Exposition universelle de 1937, à Paris. Il est nommé président du comité de patronage de la villa Abd-el-Tif.

Il est considéré, et cité, comme le « chantre de la Kabylie » et l’un des fondateurs de l’École d'Alger (à la suite de Maxime Noiré, et avec Léon Carré, Léon Cauvy, Paul Jouve). Il peint également paysages et types de la région de Bougie, du Mzab (où il est l'un des premiers peintres à pénétrer, après Étienne Dinet, avec Maurice Bouviolle), de Touggourt où il séjourne régulièrement après 1945 (L'Heure blonde, 81 × 120, 1950), Témacine (1953), ainsi qu'à Sidi Bou Saïd, ou en Espagne et au Maroc, à Casablanca, Rabat ou encore Fès. Ses œuvres sont très recherchées par les collectionneurs comme représentant les scènes de la vie kabyle, paysages, scènes pastorales ; « il substitue à la notion d’identification ethnique, celle infiniment plus poétique d’allégorie (Élisabeth Cazenave) », tandis qu'en 1930 Pierre Angel écrivait de lui: « Marius de Buzon a poursuivi sur ces rives africaines les rêves antiques de la mystique païenne ».

Marius de Buzon meurt le 26 novembre 1958 à Alger. Son fils Jean et son petit-fils Jean-Frédéric de Buzon seront assassinés en 1962 alors qu’ils essayaient de déménager et sauver l’atelier de leur père.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato