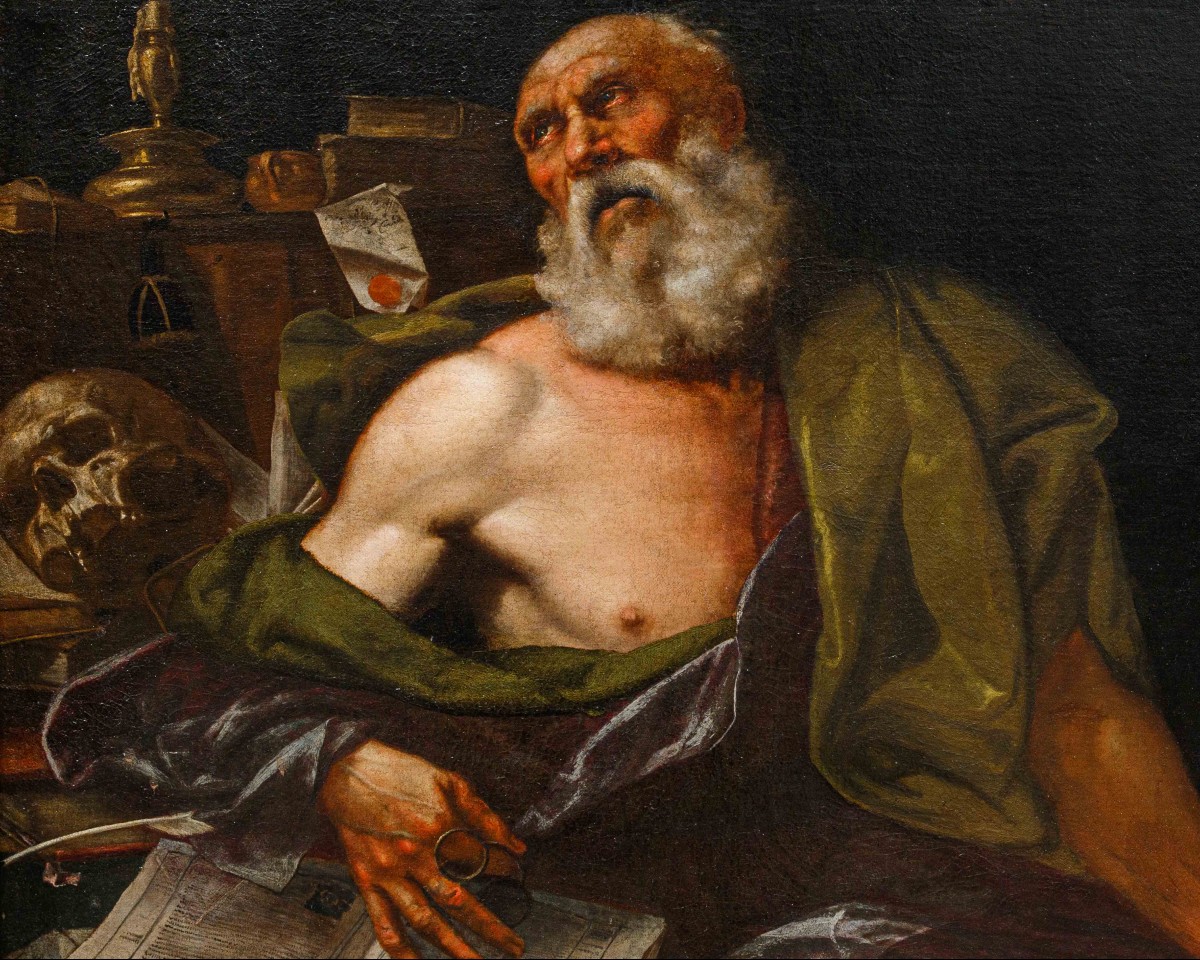

San Girolamo dans le studio

Huile sur toile, cm 112 x 112

Avec cadre, cm 132 x 132

Le Saint-Jérôme dans l’étude que nous avons devant nous est une œuvre attribuable à la seconde moitié du XVIIe siècle avec des origines claires de la culture nordique : le descriptivisme présent dans les objets qui entourent le saint, comme les écritures qu’il consulte, Les lunettes, le crâne, les lettres et les divers bibelots éparpillés dans la pièce s’imbriquent à la perfection dans la narration lenticulaire qui trouve chez les maîtres flamands une connexion rapide. En second lieu, cependant, il faut révéler comment la figure de saint Jérôme est rendue avec un ton naturaliste de vraisemblance presque prosaïque, dans les détails anatomiques, dans le visage marqué par l’âge, dans les détails de la barbe blanche qui couvre le visage et dans la même expression extatique mais fatiguée. Ce réalisme ainsi déclaré appartient surtout au langage des peintres du nord de l’Italie, en particulier lombards, comme par exemple Pietro Bellotto (Volciano, 1625 - Gargnano, 1700), artiste d’origine brescienne qui travailla dans toute l’Europe et qui reprit intégralement la leçon de Jusepe de Ribera (1591-1652); une contrepartie d’extrême naturalisme et de mise en page similaire, nous pouvons le trouver dans Socrate del Bellotto en collection privée ou dans l’ancien Esone de la toile conservée à Rovigo. L’artiste pourrait certainement être un des Flamands qui sont venus en Italie au cours du XVIIe siècle, comme par exemple Hendrick van Somer, élève direct de Ribera dont San Gerolamo de Palazzo Barberini trouve le même soin dans les détails des écritures que la nôtre. Une autre composante non négligeable est celle de l’arrière-plan sombre éclairé au premier plan par une lumière qui coupe la composition à la manière caravaggesque.

Vedi questo oggetto sul sito italiano

Vedi questo oggetto sul sito italiano

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato