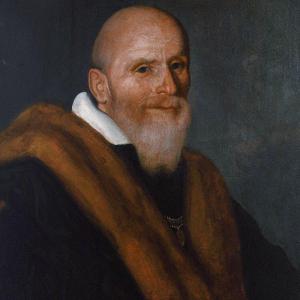

PORTRAIT DE FERDINAND Ier DE MÉDICIS

GIOVANNI MARIA BUTTERI

Florence 1540 – 1606 Florence

Huile sur panneau

62 × 49 cm / 24,4 × 19,3 pouces

avec cadre : 78 × 66 cm / 30,7 × 26 pouces

PROVENANCE

Bruxelles, collection privée

En 1588, Ferdinand Ier de Médicis, récemment monté sur le trône du Grand-Duché de Toscane après la mort de son frère, épouse Christine de Lorraine. Cette union dynastique ne constitue pas seulement une étape personnelle dans la vie du jeune souverain, mais marque également le début d’une campagne délibérée visant à renforcer le prestige politique et culturel de la dynastie médicéenne. Un outil central dans cette stratégie d’image fut le développement d’une iconographie officielle du portrait — une construction visuelle soigneusement élaborée pour représenter le pouvoir souverain.

Fait remarquable et ambitieux, Ferdinand confie la réalisation de son portrait officiel non à un peintre florentin, mais à l’artiste romain Scipione Pulzone, l’un des plus grands représentants du milieu artistique pontifical. Le portrait d’apparat réalisé par Pulzone vers 1590 — aujourd’hui conservé aux Offices — devient un modèle de sobriété monumentale, alliant solennité cérémonielle, clarté formelle et expression introspective contenue.

Le tableau ici présenté est une version partielle mais d’une grande précision de la composition de Pulzone, exécutée avec une fidélité remarquable et une attention méticuleuse aux détails. Il est particulièrement significatif que cette version soit peinte sur panneau de bois, contrairement à l’original qui fut réalisé sur toile. Ce choix de support est caractéristique de la pratique florentine de la fin du XVIe siècle, ce qui permet de dater cette œuvre avec certitude du règne de Ferdinand lui-même, à une époque où le panneau était encore en usage. Sous son fils Cosme II, la peinture florentine abandonnera progressivement le bois au profit de la toile, tandis que le langage visuel évoluera vers des formes plus proprement baroques.

La précision du modelé, le soin apporté aux éléments décoratifs et l’équilibre de la composition suggèrent fortement que l’artiste avait un accès direct au modèle original. Ces éléments rendent hautement plausible l’attribution de cette œuvre à l’atelier de Giovanni Maria Butteri (vers 1540–1606), l’un des peintres de cour les plus actifs dans la Toscane de la fin du XVIe siècle.

Élève de Bronzino et d’Alessandro Allori, Butteri participa à de nombreuses commandes majeures de la cour médicéenne — de la décoration des palais et villas à la conception de décors éphémères pour les festivités du mariage de Ferdinand et Christine. Il réalisa également des versions peintes inspirées d’œuvres célèbres, contribuant ainsi à la constitution d’un véritable répertoire visuel dynastique, dans l’esprit de glorificazione, tradition instaurée sous Cosme Ier. Sa participation constante aux projets de cour fait de son atelier une source naturelle pour la réalisation de la présente version.

Il ne s’agit donc pas d’une simple œuvre dérivée, mais d’un portrait officiel de cour, conçu dans le cadre visuel de la représentation ducale. Réalisé avec accès au modèle original et destiné à perpétuer l’image du souverain, ce tableau constitue un témoignage éloquent du rôle de l’art en tant que langage politique, affirmant la dignité, la légitimité et l’autorité des Médicis.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato