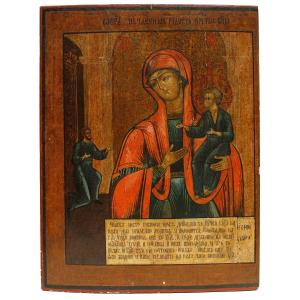

Buste de gentilfemme

Cire, 36x32,5 cm

L’usage de fabriquer des figures de cire était très commun, depuis l’antiquité, chez les Grecs et les Romains, et, pour autant que nous en ayons moins de témoignages, même chez les Égyptiens et les peuples de l’Asie antérieure. Au Moyen Âge et à l’époque moderne, la cire a servi aux sculpteurs pour modeler des figures ou des objets en métal à fondre, pour ébaucher des œuvres à développer ensuite dans de plus grandes proportions, enfin comme véritable matière sculpturale pour fondre ou modeler des figures rondes ou des bas-reliefs. De nombreux exemples de dessins en cire ont été conservés, même par la main d’artistes célèbres : de Michel-Ange, celui du David (Florence, Galerie Buonarroti) et divers autres personnages, celui du Perseo de Cellini (Florence, Musée national du Bargello), celui de l’Hercule et du Cacus de Baccio Bandinelli (Berlin, Kaiser Friedrich Museum), ceux de Ferdinand I de' Medici (Berlin, Kaiser Friedrich Museum) et de deux reliefs de la Passion de Giambologna (Londres, Victoria and Albert Museum). En tant que véritable matière sculpturale, la cire a servi principalement au portrait, soit pour les figures funéraires qui étaient exposées lors des cérémonies d’hommage aux cadavres de souverains ou de personnages illustres, soit pour les figures votives, soit pour les portraits. L’usage des figures funéraires en cire colorée et revêtues de somptueux parements est attesté au moins dès le milieu du XIVe siècle, aux cours de France et d’Angleterre, et même auprès de la république de Venise : onze de ces figures sont encore conservées dans l’abbaye de Westminster, et dans le trésor de San Rocco à Venise la tête du doge Alvise IV Mocenigo. Avec le XVIe siècle, la céroplastique produit également des œuvres indépendantes de la signification votive ou funéraire et sont fréquents surtout les médaillons-portrait, en particulier d’artistes italiens, comme Cellini, Leone Leoni, Alfonso Lombardi, le Pastorino da Siena, Francesco Segala, l’Abondio,Qui ont eu un grand appel même dans les réalités de l’autre côté des Alpes. C’est précisément à cette dernière utilisation de la cire dans le domaine artistique que cet artefact est attribuable. Le céroplaste donne vie, en façonnant le matériau inhabituel, à un charmant buste féminin. La femme représentée, à la coiffure élaborée et aux parures de bijoux très raffinées, montre sensuellement les deux seins : son corps n’apparaît que partiellement recouvert d’un drapé rouge, dont la consistance soyeuse est rendue avec habileté et avec une abondance de détails.

Vedi questo oggetto sul sito italiano

Vedi questo oggetto sul sito italiano

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato