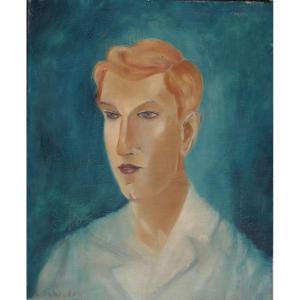

Portrait de dame

Huile sur toile, cm 120 x 97

Le présent portrait présente une noble femme richement vêtue, selon la mode de la seconde moitié du XVIIe siècle. Dans cette phase on passe graduellement à un genre de vêtement qui suit, pour l’homme comme pour la femme, le costume français à la place de celui espagnol, largement utilisé au siècle précédent jusqu’aux premières décennies du XVIIe siècle précisément. L’accentuation du corps féminin à travers le corsage étroit, une sorte de précurseur du corset, et le large décolleté qui laissait les épaules libres. A ces coupes plus audacieuses il faut ajouter cependant, une plus grande préciosité dans les ornements de dentelle le long du décolleté, sur les bords des manches à bouffées et dans les perles qui recouvrent la zone centrale de la poitrine ; comme accessoires, nous pouvons immédiatement remarquer l’éventail en plumes noires à laquelle est attaché un ruban rouge parfaitement assorti avec celui qui est enroulé sur la coiffure spectaculaire de la dame, où vous remarquez immédiatement le nouveau goût pour un pli qui préfère la boucle et qui se rassemble en croûtes hautes sur l’arrière de la tête. En particulier, ce type de coiffure, arrêté par les rubans, a commencé à monter verticalement dans les compositions et est devenu une sorte d’imitation des perruques bouclées utilisées par les hommes à partir des années quatre-vingt du siècle; Fontange du nom de la duchesse de Fontages, maîtresse de Louis XIV, elle est devenue plus complexe grâce à l’utilisation de rubans, nœuds et casquettes pour soutenir l’imposante structure. La peau blanche de la femme se reflète dans la prérogative pour les dames d’avoir un teint blanc, également à travers l’utilisation du maquillage, symbole de noblesse et d’un style de vie haut placé, loin des fatigues du travail en plein air et du bronzage dû au soleil. Parmi les écoles de peinture italiennes, celle lombarde apparaît comme la plus proche de ce portrait, qui est peint par le naturel et s’inscrit dans la lignée des peintres que Roberto Longhi a défini comme "de la réalité", parmi lesquels apparaissent plusieurs portraitistes actifs dans la région entre le XVI et le XVIII siècle : à partir de Moroni jusqu’à Giacomo Ceruti en passant par Carlo Ceresa et Pier Francesco Cittadini, ces derniers peut-être plus faciles à approcher périodiquement à notre portrait, L’aspect d’enquête du réel, tant dans les objets que dans les personnages, se présente comme un élément fondamental de l’œuvre. Dans ce cas aussi, nous trouvons un port certainement soutenu, une subtilité nobiliaire et composée, mais où l’on remarque immédiatement une résonance émotionnelle plus intime et humaine qui semble vouloir aller au-delà de la simple imitation.

Vedi questo oggetto sul sito italiano

Vedi questo oggetto sul sito italiano

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato