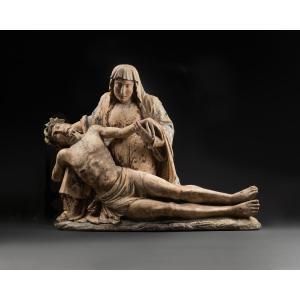

C’est également à cette période que se développe la dévotion à la Vierge, notamment à travers le thème de la Vierge de Pitié qui rencontre un grand succès pendant tout le XVe et XVIe siècle, en Europe du Nord et en Italie. C’est la douleur de la Vierge, la douleur d’une mère qui est présentée aux fidèles à travers des oeuvres aux tailles variées.

En s’adressant aux spectateurs, Marie invite à la réflexion et à la méditation : : « Je m’adresse à vous, à vous tous qui passez ici ! Regardez et voyez s’il est une douleur pareille à ma douleur, A celle dont j’ai été frappée ! L’Éternel m’a affilée au jour de son ardente colère. » (Lamentations 1 : 12). En fonctions des sources littéraires, des périodes, des zones géographiques et des demandes des commanditaires ; les Vierges peuvent varier dans leur attitude : certaines se lamentent, pleurent, prient, se penchent sur le corps du Christ ou expriment une certaine acceptation. Notre Vierge se distingue par une grande dignité et une expression sereine face à la mort de son fils : elle accepte le sacrifice de Jésus pour sauver l’humanité.

Notre Vierge de Pitié est Champenoise. Nous pouvons le voir à l’allongement des membres du Christ ; à l’aspect juvénile de Marie, son visage de jeune femme malgré son âge mûr ; et l’idéalisation des traits des personnages (les visages ovoïdes, les yeux en amande, les traits fins, petit nez, front bombé pour les femmes), qui sont des éléments caractéristiques de la sculpture de cette région.

Le traitement des textiles est également un élément reconnaissable de la sculpture champenoise. En effet, après le Temps des Malheurs qui parcourt tout le XVe siècle, la Champagne retrouve une situation politique, sociale et économique favorable. De cette période riche qui commence, les bourgeois marchands tirent leur épingle du jeu : les affaires prospèrent dans les villes, notamment le milieu du textile qui se développe fortement. Voulant se donner des aires de noblesses, ces bourgeois achètent des terres, des titres, épousent des femmes nobles et passent des commandes d’art religieux tels de véritables mécènes. Il est donc normal que les personnages des oeuvres qu’ils commandent soient richement vêtus ; et que les habits soient travaillés. Sur notre oeuvre, outre Jésus portant son traditionnel périzonium avec un remarquable travail fait sur les plis du tissu ; Marie porte une robe dorée, un voile guimpe à mentonnière, et est drapée d’un long manteau bleu à bordure doré et à la doublure rouge. Le pan de ce long manteau est ramené sur le devant et lui recouvre les jambes. Notons la souplesse du drapé et le rendu des plis du tissu lourd, qui reflète l’intérêt des Champenois (et des commanditaires) pour les vêtements et l’industrie du textile.

Autre élément caractéristique de cette sculpture : le matériel utilisé. C’est un calcaire crayeux, typique de la Champagne méridionale, qui par sa facilité d’extraction a permis le développement de la production de sculpture à la fin du Moyen Age. D’une certaine fragilité, c’est une pierre dont la tendreté permet une pleine exploitation de l’imaginaire et du talent des sculpteurs. Elle était donc très appréciée des artisans car facile à trouver et à travailler. Nous pouvons également voir sur l’arrière de la pièce, le système d’accroche en fer d’origine. À l’excellent état de notre pièce s’ajoute sa polychromie d’origine encore bien visible, qui accentue l’aspect émotionnel et solennel de cet ensemble.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato