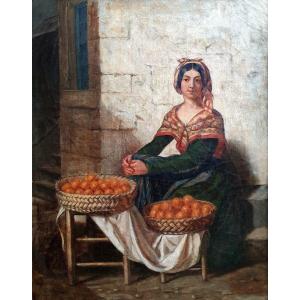

La Malaria. Vers 1850.

Huile sur toile. 81 x 116 cm.

Sans cadre.

Réplique autographe ou version précédant le tableau du Musée d’Orsay.

Natif de Grenoble, cousin de Stendhal, son père le destinait à une carrière d’avocat. Sensible dès son plus âge à la peinture, il suivit quelques cours de dessin de Benjamin Rolland, conservateur du Musée de Grenoble avant de rentrer dans la classe du sculpteur David d’Angers à l’École des Beaux-Arts de Paris puis dans celle de Paul Delaroche. Il se fit connaître dès 1839 où il remporta à 22 ans le premier Prix de Rome de peinture historique avec son tableau La coupe de Joseph retrouvé dans le sac de Benjamin. Il séjourna 4 ans à la Villa Médicis à Rome où il peint abondamment la campagne romaine avant de rentrer en France. Mais c’est surtout grâce au Salon de 1850 où il présenta son chef d’œuvre La Malaria qu’il lança sa carrière de peintre de scènes de genre et de portraitiste. Dès lors, il reçut de nombreuses commandes de l’État et devint un peintre emblématique du Second Empire. Appartenant au cercle d’amis les plus intimes de la princesse Mathilde, cousine de Napoléon III, et par son intermédiaire, il succéda à Robert-Fleury en tant que directeur de l’Académie de France à Rome de 1867 à 1872 et le redevint de 1885 à 1890. Il exerça entre temps en tant que professeur à l’École des Beaux-Arts de Paris de 1882 à 1885. En 1880, Hébert épousa sa muse férue d’art et de photographie, Gabrielle d’Uckermann (1853-1934), issue de l’aristocratie allemande. Les portraits d’Hébert furent particulièrement appréciés par la grande bourgeoisie et la majorité de ses productions représentent des sujets féminins. Suite à son premier rectorat à la Villa Médicis, Hébert s’installa définitivement dans sa maison familiale sise à la Tronche, près de Grenoble, où il mourut en 1908 et où il se fit inhumer. Le Musée Hébert ouvert par son épouse dans leur maison au début du 20ème siècle met la lumière sur sa vie et son œuvre.

Notre tableau est une réplique autographe voire même « une ébauche » du tableau La Mal’aria (littéralement « la mauvaise air ») présenté au Salon de 1850 qui créa sa renommée. Il s’inscrit dans le mouvement réaliste qui se développe durant cette période. Au cours du même Salon, Courbet présentait L’enterrement à Ornans qui est le manifeste de ce mouvement. L’œuvre présente une famille italienne sur une barque fuyant la contagion qui frappait alors les paysans travaillant dans les marins du Latium, une maladie que le peintre a lui-même contracté. Tel Charon transportant les âmes des damnés en Enfer sur le Styx, un nautonier transporte 3 paysans éprouvés par la maladie vers une destination inconnue, dans un environnement marécageux et hostile. Une hirondelle volant à contre-sens annonce la pluie et avec elle la mort. La critique est élogieuse dont celle de Théophile Gautier qui écrit que la Malaria représente « l’Italien sous un aspect original et vrai ». Le tableau est acquis par l’État en 1851 et en raison de son succès, l’artiste réalisa plusieurs copies de tailles plus réduites et l’œuvre fut même copiée abondamment par d’autres artistes. Notons par exemple les versions du Musée Condé (qui conserve une esquisse préparatoire) ou encore du Musée Hébert à la Tronche. Les premières esquisses à l’huile du tableau commencent en 1848, Hébert en offre une petite à sa mère, aujourd’hui présentée dans les salles du musée Hébert. Notre version est inédite par son format et par les variantes notables sur le bord avant de la barque qui font qu’elle diffère de toute autre copie ou copie autographe : la présence d’un nœud en huit, l’absence d’ouverture sur le bord, l’aspect ébauché des objets présents. Cette partie ébauchée du tableau rend compte du travail de recherche sur la composition générale. C’est précisément cette partie qui laisse penser que cette version puisse être une esquisse avant la version définitive présentée au Salon de 1850. Le reste du tableau est d’une qualité exceptionnelle où la touche d’Hébert se révèle à l’image de l’enfant dormant paisiblement dans les bras de sa mère, les figures, les drapés, l’arrière-plan menaçant, les reflets sur l’eau, ... La signature présente en bas à droite de notre tableau est apocryphe et a été réalisée plus tard. Il apparaît que l’œuvre a été restaurée, le tableau a même été ré-entoilé. Des petits manques sont à noter. L’œuvre est vendue sans cadre.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato